カタカナ語の末尾の長音記号|UIデザインポリシー整理

リーガルテックAI SaaSスタートアップ、MNTSQのプロダクトデザイナーのクボスケです。

私たちは、レバレッジの効くデザインの仕組みづくりを目指しています。この記事は、MNTSQとしてのUIデザインの基準や方針を決めていく「UIデザインポリシー整理」というプロジェクトのなかで行なわれたディスカッションをもとにまとめたものです。

このプロジェクトの主旨や運営については、初回の記事でも述べていますので、ぜひご覧ください。

それでは、今回のトピックは「カタカナ語の末尾の長音記号」です。

カタカナ語の末尾の長音記号

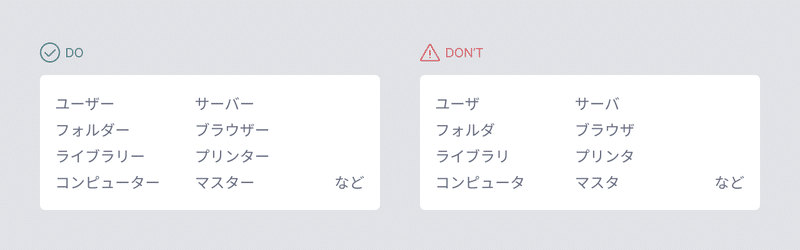

システム関連のカタカナ語には、末尾の長音記号を省略した表記が見られることがありますが、ユーザーにとって日常的な表記に合わせて統一します。

「ユーザ」「マスタ」「ライブラリ」など、「-er」「-or」「-ar」「-y」で終わる英単語を由来としたカタカナ語における末尾の長音記号「ー」を省略した表記は、「2音の用語は長音符号を付け、3音以上の用語の場合は省くことを原則とする」としたJIS規格(JIS 8301)に基づき、電気・電子、情報・通信および機械分野を中心に用いられてきた専門的なルールにすぎません。

「フォルダ」のように長音記号の省略が慣例的に感じられるケースもありますが、個別の例外の定義の参照を必要とせず、ルールとして明快であることを優先します。

なお、マイクロソフトは2008年の時点で長音記号ありの表記に統一するようにルール改訂を行なっており、システムを横断したユーザーの体験の一貫性の観点からも、長音記号は省略しないこととします。

以下はやりとりの内容を一部抜粋したものです。

クボスケ:「ユーザ」じゃなくて「ユーザー」と表記します、というのは以前から決めてあったんですが、なんか「フォルダ」って例外なのかなってふと思いまして。ちなみに大手各社はこんな感じみたいです

Google「フォルダ」

Apple「フォルダ」

Facebook「フォルダー」

Amazon「フォルダ」

Microsoft「フォルダー」

ナカシマ:実際の発音を聞いてみると(weblioで[発音を聞く])

kassy:MNTSQのプロダクトではMicrosoft Office製品に慣れ親しんでいるユーザーが多いので、Microsoftのデファクトスタンダードにならうのがよいのでは

クボスケ:基本はそうだとして、なかには音引きをつけることでユーザーにとってかえって不自然に感じられるものもあるかも、と思った次第です。データベースの「マスタ」なんかも根強い印象です。

ナカシマ:プロダクトを横断した体験上の一貫性は重視したいですよね

クボスケ:個別の例外を定義すると、いちいち参照しなければならないものが増えてしまいますね。ルールの明快さを優先して、音引きは省略しない、ということにしましょうか

ナカシマ:プロダクトの中の仕組みとしては、辞書化はしてあるので

kassy:ところで、ちょっと論点はズレるかもしれないんですけど、「マスター/スレーブ」みたいに言葉にセンシティブな意味があるものは慎重に判断したいですね。

クボスケ:かつてのSCSI規格のハードディスクなんかでは、制御の分担を割り当てるスイッチが背面に付いていて「slave」と刻印されていたりしましたね。規格自体がUSBに移り変わっていくタイミングで廃されていったような

ナカシマ:ソースコード管理の文脈でも使われていて、Githubは「mainブランチ」と言い換えをしていたりしますね。こうしたポリティカル・コレクトネスの運動について、日本では一般的な言語感覚としてそこまで敏感ではない印象があります

kassy:先進的な取り組みを取り入れること自体に価値があるわけではなくて、あくまでMNTSQのユーザーにとって利益があるか、という視点は大事

ナカシマ:MNTSQが企業のビジョンとして掲げる「フェア」に照らして、一定配慮しておきたい感じもします